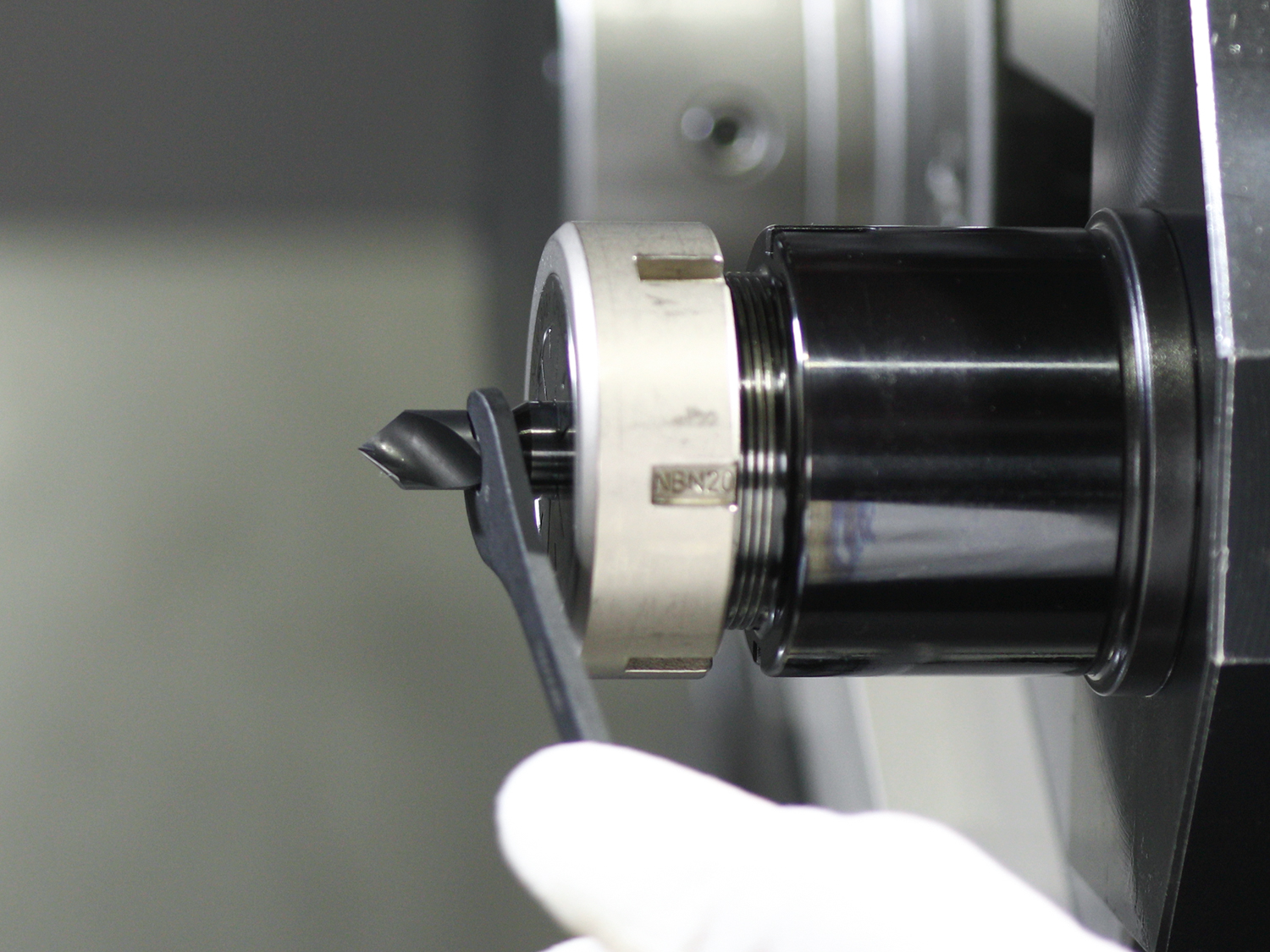

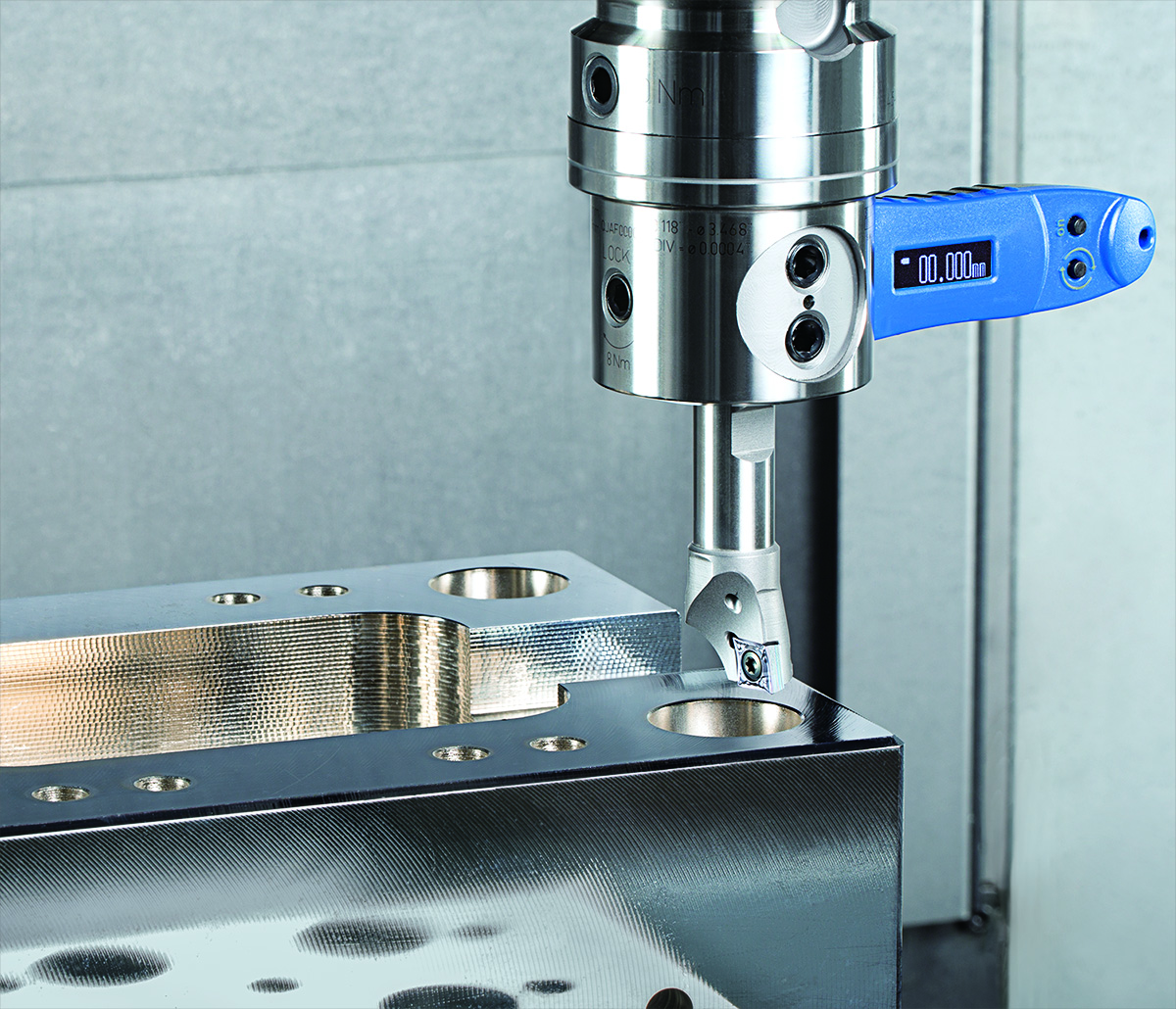

25 11月 「工具」X「ホルダ」で、ボトルネックを解消!〜 壁際・奥穴を攻めるスマートツーリング